※「公示地価」とは、どんな指標?

国土交通省は3/22日、2016年の「地価公示」を発表しました。

「地価公示」は、全国の決められた地点(今回の対象は2万5270カ所)における、1月1日時点の土地価格を調査したもので、毎年3月に発表されます。

「地価公示」は、土地取引の価格を適性化するために導入されましたが、現実の売買価格は公示価格からかい離することがほとんどです。

したがって公示価格がそのまま売買価格というわけではありません。

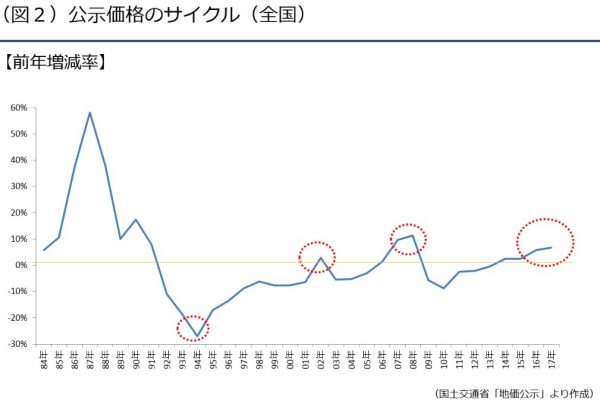

ただ、公示地価は毎年同じ方法で調査が行われていますから、価格動向をつかむには適しています。

公示価格を見る場合には、その絶対値ではなく、変化に着目した方がよいでしょう。

また公示価格とは別に、国税庁が算出している路線価という指標も存在します。

相続税や贈与税における評価額の基準となるもので、算出の方法も異なります。

つまり、同じ土地に対して、路線価、公示価格、実勢価格の3種類が存在しているわけです。

※もしかしてバブル? 今年の公示地価、これまでにない傾向とは?

今年の公示地価では、これまでにない顕著な傾向が見られました。

土地全体で価格が上昇したのは8年ぶりですが、これは商業地の価格上昇が大きく寄与しました。しかし価格の上昇には偏りが見られます。

商業地は0.9%の上昇となる一方、住宅地は今年もマイナスでした。

商業地の価格上昇は大都市圏でより顕著となっていますが、これはホテルの稼働率が上昇したことなどが大きく影響しているといわれます。

つまり、お金になるところの地価は上昇する一方、お金にならない住宅地は下落が続いているという構図です。

※土地の価格は株式などと同様、最終的には将来の期待収益で決定されます。

日本経済が今後成長軌道に乗るのだとすると、今の水準はバブルではありませんが、もし日本経済が今後、縮小していくのだとすると、すでに割高な水準なのかもしれません。

マイナス金利政策の導入で、不動産に対して過剰に資金が流入するという見方もあり、今後の動きには注意が必要です。